Europapolitik

Es ist eine der wichtigsten politischen Fragen, die wir in den nächsten Jahren klären müssen: Wie gestaltet die Schweiz ihr Verhältnis zu Europa? Wie soll die zukünftige Beziehung zur Europäischen Union (EU) ausgestaltet sein? Nicht nur die Unternehmen, sondern auch jeder Einzelne von uns profitiert von der engen Vernetzung mit unseren Nachbarn. Für die Wirtschaft ist dabei der möglichst ungehinderte Zugang zum europäischen Binnenmarkt zentral. Der Erhalt und die Weiterentwicklung der Bilateralen Verträge stehen deshalb ganz oben auf der Prioritätenliste von economiesuisse.

Kontakt

Unsere Position

Bilaterale sichern und weiterentwickeln

- economiesuisse setzt sich für eine wirtschaftsfreundliche und europakompatible Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative ein. Die Zuwanderung soll über einen Schutzklauselmechanismus gesteuert werden.

- Die Bilateralen Verträge mit der EU sind für die Schweizer Wirtschaft von grösster Bedeutung und müssen gesichert werden.

- Der bilaterale Weg mit der EU muss zudem weiterentwickelt werden.

- Der Alleingang ist für unser Land heute und in Zukunft keine Lösung.

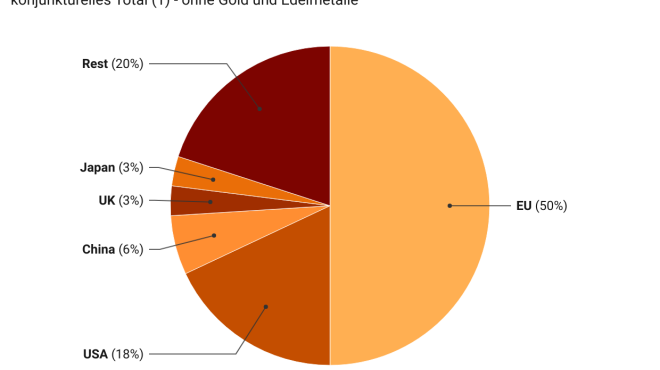

Als Exportnation braucht die Schweiz einen exzellenten Zugang zu ausländischen Märkten. Dieser wird über die WTO, Freihandelsabkommen und bilaterale Verträge sichergestellt.

STARK + VERNETZT - UNSERE KAMPAGNE FÜR EINE KONSTRUKTIVE EUROPAPOLITIK

Gemeinsam mit zahlreichen anderen Organisationen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Wissenschaft setzt sich economiesuisse für eine solide Partnerschaft mit Europa ein. Im Zentrum steht dabei die Webseite unserer Kampagne stark+vernetzt. Schauen Sie unseren Imagefilm an, stöbern Sie durch die Fakten oder werden Sie selbst aktiv.

«Das Rot unserer Fahne wurde im Ausland erfunden»

Die Brüder Johann Heinrich und Hans Rudolf Zeller klauen in Nîmes etwas, was der Schweiz ein paar Jahre später ein ganz neues Aussehen verleihen wird. Sie erlernen im 18. Jahrhundert in Frankreich das Krappverfahren, mit dem sie Stoffe rot färben können – zuvor mussten die Europäer Rotgarn im Orient einkaufen. Der künstliche Farbton nennt sich türkischrot. Die Zellers kehren zurück nach Zürich und eröffnen dort eine Textilfabrik. Von ihnen schauen sich wiederum Glarner die Technik ab und röten fortan ihre Tüechli ebenfalls mit dem Krappverfahren. Doch nicht nur Tüechli: 1848 beschliesst die Schweiz, dass ihre Flagge nicht mehr grün-rot-gelb und somit wie diejenige von Ghana, Äthiopien oder der Rastafari-Bewegung aussehen soll. Die neue Schweizer Flagge soll nur rot sein mit einem weissen Kreuz. Und weil die Glarner diese Fahnen herstellen, sind sie nicht nur rot, sondern türkischrot.

In der Folge entwickelt sich die Schweiz zu einem international erfolgreichen Textilstandort. Die Glarner Kopf- und Halstücher sind überall begehrt, vor allem bei den Mittel- und Süditalienerinnen. Einzig die Schotten können mit ihren karierten Stoffen mithalten – die sie übrigens auch türkischrot färben. Die Ostschweiz wird zur Textilhochburg, im Kanton Glarus arbeiten im 19. Jahrhundert 3000 Menschen in 21 Fabriken. Mittlerweile ist die Textilindustrie der Schweiz wieder geschrumpft, aber der Handel mit den Nachbarn blüht weiterhin. In keinem europäischen Land wächst die Nachfrage nach Schweizer Stoffen und Kleidern mehr als in Deutschland und Italien. Und das klassische Glarner Tüechli ist übrigens nach wie vor türkischrot.

Ein bisschen Schweiz steckt übrigens auch in Prada: Amal Clooney trägt sie, Anna Wintour auch, Oprah Winfrey ebenso: Gemeint sind Stickereien der St. Galler Firma Bischoff Textil AG. Das preisgekrönte Unternehmen beliefert Kunden wie Victoria’s Secret, Valentino oder Prada. Und das Ganze meistert Bischoff Textil ohne Stardesigner, sondern mit einem Kreativteam aus vier Leuten und einem Lehrling in St. Gallen.