Électricité: quelle production est la plus avantageuse?

Les technologies à faibles émissions telles que l’éolien, l’hydraulique, le solaire et le nucléaire présentent généralement le meilleur rapport coût/bénéfice lorsqu’il s’agit de développer la production d’électricité. La question de savoir quelle contribution une technologie peut apporter à la sécurité d’approvisionnement est extrêmement complexe et doit être examinée au cas par cas. Les milieux politiques devraient se concentrer sur la création de conditions-cadre favorables et sur l’efficience, et non promouvoir des technologies spécifiques.

La question des coûts et des avantages et inconvénients des différentes sources d’énergie fait couler beaucoup d’encre en ce moment. Maintenant qu’on sait que la Suisse doit doubler sa production d'électricité renouvelable, les défenseurs des différentes techniques rivalisent encore plus d’imagination pour mettre en avant les avantages de leur préférée ainsi que les risques et les coûts des autres. Mais que dit la science? Et que peuvent en tirer les milieux politiques?

L’ÉOLIEN, LE SOLAIRE, L’HYDRAULIQUE ET LE NUCLÉAIRE OBTIENNENT LES MEILLEURS RÉSULTATS

La méthode la plus courante pour mesurer les coûts de production de l’électricité est le «coût actualisé de l’énergie» (levelized costs of energy ou LCOE). Il s’agit, en résumé, du coût de production total divisé par le volume d’électricité produit sur l’ensemble du cycle de vie d’une installation. Prenons un exemple: si la production, l’entretien et le démantèlement d’un panneau solaire coûte 1000 francs et qu’il produit 1000 kWh par an pendant dix ans, le coût de revient de l’électricité serait de 0,1 CHF par kWh et par an.

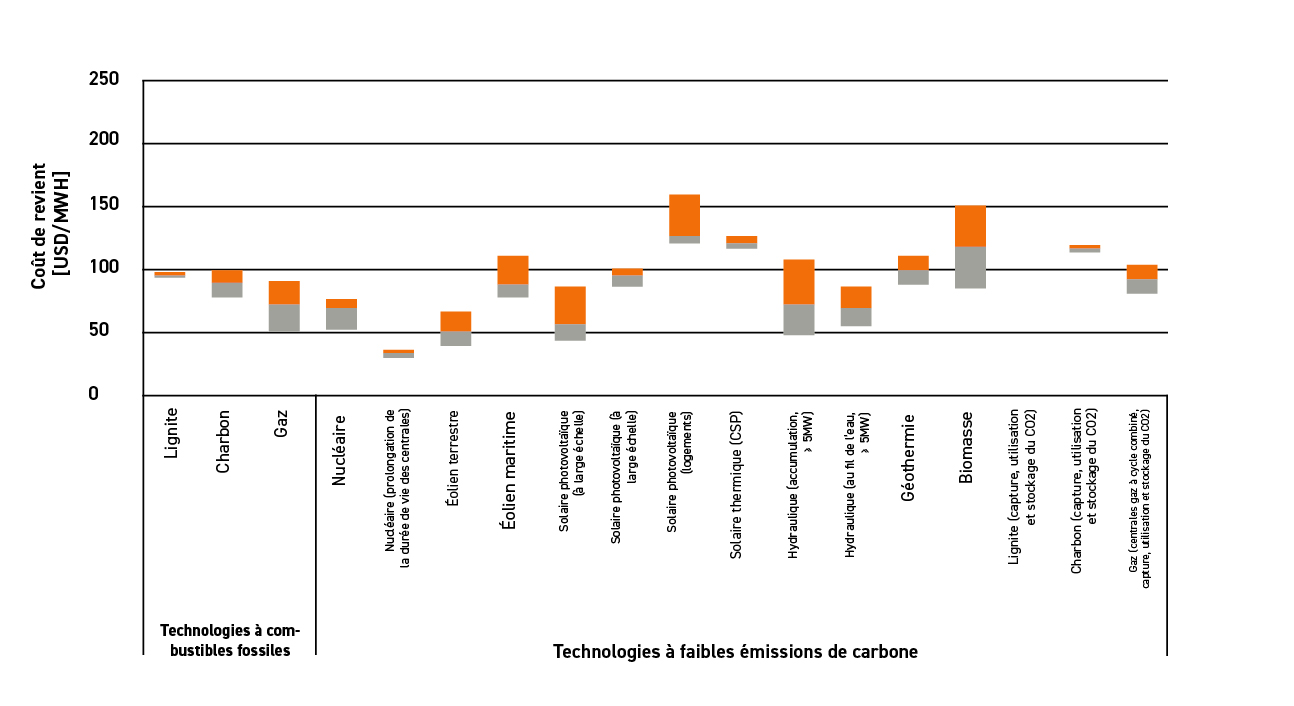

L’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui a effectué l’une des estimations les plus complètes en 2020, est parvenue au résultat suivant (cf. aussi ici):

Coût de production de l’électricité par technologie

L’AIE aboutit en résumé aux constats suivants. Premièrement, les options les moins chères sont l’éolien (terrestres), prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, les grandes installations solaires et l’énergie hydraulique issue de barrages à accumulation. La construction de nouvelles centrales nucléaires, de parcs éoliens en mer et de barrages au fil de l’eau est également intéressante. Pour la Suisse, les enseignements sont significatifs: les valeurs empiriques globales suggèrent qu’elle pourrait économiser plusieurs centaines de millions de francs par an en prolongeant la durée de vie des centrales nucléaires existantes. Ce calcul très simplifié n’a pas été réalisé spécifiquement pour notre pays, mais le résultat est tout de même impressionnant, puisqu’il permettrait de payer les factures d’électricité de tous les ménages pendant un mois au moins.

Deuxièmement, les technologies à faibles émissions (principalement les énergies renouvelables et le nucléaire) deviennent de plus en plus avantageuses par rapport aux énergies fossiles. Cet effet se renforcerait en cas de hausse du prix du CO2 et d’amélioration rapide de l’efficacité de ces technologies. Sur la base des valeurs empiriques globales, cela signifie par exemple que miser sur une centrale solaire pour produire 10 térawattheures supplémentaires permettrait de réduire les dépenses de 140 millions de francs au moins par an, par rapport à des centrales à gaz.

LE DIABLE SE CACHE DANS LES DETAILS

La réalité est toutefois bien plus complexe et il s’agit de réfléchir à deux fois avant de déposer immédiatement des demandes de permis de construire ou de monter aux barricades pour défendre une technologie moins bien notée. Le calcul du coût actualisé est très utile pour comparer des technologies, mais il n’est pas parfait:

- Il dépend fortement des conditions locales (topographie, climat, réglementation, etc.). Le coût de revient de grandes installations solaires varie ainsi d’un facteur cinq entre le Japon et l’Inde. Une divergence peut s’expliquer par des différences au niveau des frais (procédures longues et complexes, coûts de main-d’œuvre élevés, par exemple), mais aussi au niveau des atouts d’un site (rayonnement solaire, exposition au vent, par exemple).

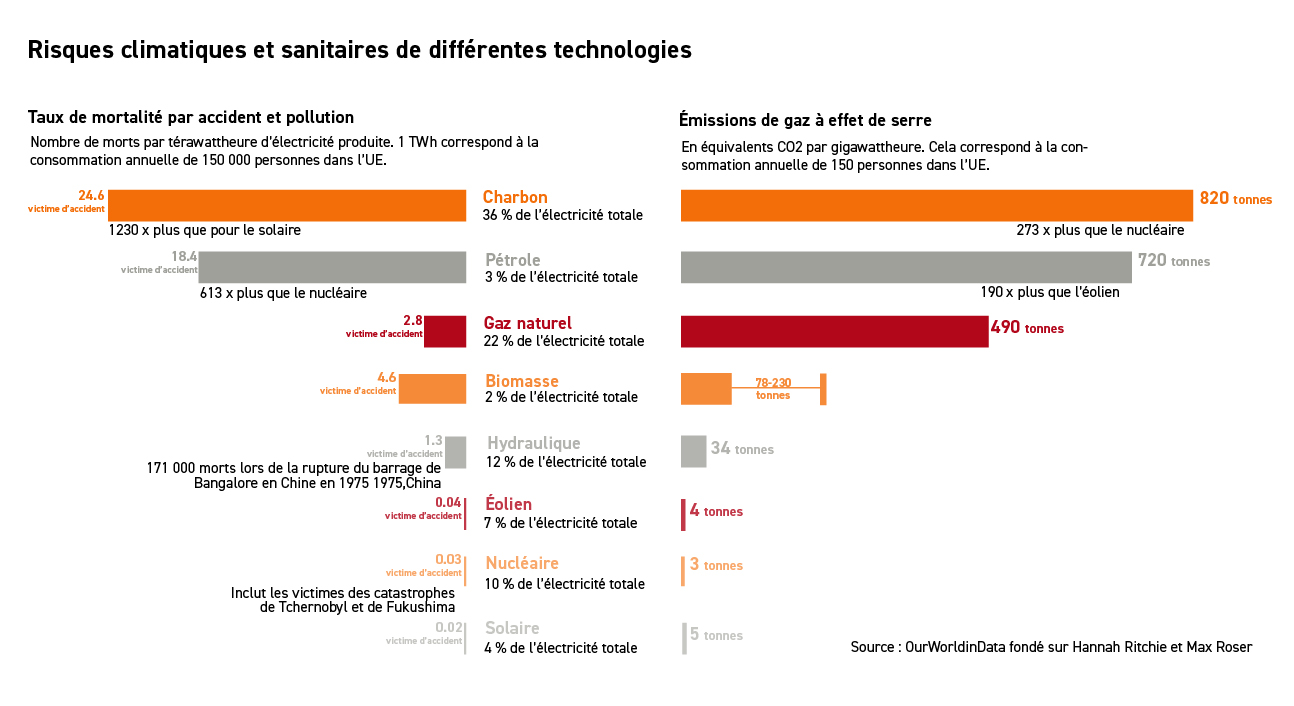

- Il ne tient que partiellement compte des «effets externes». Toute technologie occasionne des coûts et génère des bénéfices qui ne sont pas directement reflétés dans le prix du marché et faussent donc le tableau. Certes, l’AIE intègre par exemple un prix du CO2 pour tenir compte de l’impact climatique, mais se fonde pour cela sur de nombreuses hypothèses. Ne sont pas non plus pris en compte, ou partiellement, des effets tels que la dépendance géopolitique vis-à-vis des fournisseurs (la dépendance à la Chine pour le solaire par exemple) ou un accident très improbable mais potentiellement grave dans une centrale nucléaire. Il est souvent difficile, voire impossible, de chiffrer ces externalités: que vaut l’indépendance vis-à-vis de l'étranger? Ou quelle est la probabilité d’une catastrophe nucléaire? À combien se monteraient les dommages? Il va sans dire que l’accident de Tchernobyl dans un système soviétique corrompu ou le tsunami de Fukushima ne sont pas nécessairement des scénarios pertinents pour la Suisse. Si l’on prend par exemple comme critères l’impact sur le climat (émissions) et la sécurité (accidents et pollution de l’air), le solaire, le nucléaire, l’éolien et l’hydraulique sont clairement les technologies à privilégier.

- La «valeur effective pour le système» n’est pas pleinement représentée. Le prix de revient se fonde sur la production totale. Or nous avons en Suisse un problème d’approvisionnement en électricité pendant l’hiver - l’électricité a donc plus de «valeur» à certaines périodes. Des installations solaires alpines ou nucléaires avec une production hivernale significative ont ainsi plus d’intérêt que des panneaux solaires sur le Plateau où la brume est fréquente. Cela se reflète dans les prix de l’électricité, mais le prix de revient ne permet pas de mesurer de manière satisfaisante cet intérêt pour le système. De même, des facteurs tels que la stabilité du système ou les frais de transport (une installation solaire proche des réseaux électriques est plus rentable qu’une installation située au milieu de nulle part qui doit d’abord être raccordée) ne sont pas suffisamment représentés.

On peut donc résumer les choses ainsi: les technologies à faibles émissions gagnent du terrain, y compris sur le plan économique, mais aucune technologie ne répond à tous les besoins.

LE MARCHÉ ET UNE PINCÉE D’HUMILITÉ

L’analyse coûts-bénéfices le montre une fois de plus: le marché de l’énergie est très complexe - trop pour élaborer une solution théorique. Au vu des objectifs politiques, des conditions locales et des exigences spécifiques, il est impossible de donner une réponse simple à la question de savoir quelle technologie doit contribuer à quelle hauteur à la sécurité d’approvisionnement et à la transition énergétique. Les feuilles de route et les stratégies énergétiques ne sont pas le meilleur moyen de parvenir à un mix énergétique sain; c’est le marché qui décide. Les meilleures décisions sont prises par des investisseurs qui procèdent à un examen minutieux et prudent au cas par cas et qui ouvrent leur porte-monnaie pour un projet concret dans les conditions réelles. Il faut faire preuve d’humilité et se concentrer sur la garantie de conditions-cadre favorables et technologiquement neutres, de processus non bureaucratiques et d’une internalisation des effets externes contribuant à la vérité des coûts. Le soutien ne doit pas être axé sur des technologies spécifiques, mais sur le développement efficient de la capacité de production. Lors de la session de printemps, le Parlement pourra s’y atteler lors du débat sur l’acte modificateur unique et placer des accents là où il convient.

MISER SUR LA DIVERSITÉ, AUSSI POUR L’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE

Le résultat sera probablement un mix énergétique haut en couleur. C’est comme les investissements: alors que certains investisseurs amateurs ne jurent que par l’or, d’autres s’enflamment pour l’immobilier, d’autres encore ne visent que les actions ou s’aventurent dans les produits structurés, mais la plupart des investisseurs professionnels recommanderont une diversification prudente du portefeuille. Des calculs montrent également que le coût total d’un mix électrique diversifié est plus avantageux que la monoculture énergétique, car les risques et les inconvénients des différentes technologies s’équilibrent. Nous n’aurons probablement pas d’autre solution que de nous diversifier. La soif d’énergie de notre société moderne, en lien avec la décarbonation notamment, est telle que nous aurons besoin de beaucoup de toutes les technologies.