« Unser Energiehunger ist so gross, dass wir viel von allen Technologien brauchen. »

Alexander Keberle

(Was ist die günstigste) Stromerzeugung?

Auf einen Blick

Emissionsarme Technologien wie Wind-, Wasser-, Solar- und Kernkraft weisen generell das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis für den Ausbau der Stromproduktion auf. Welche Technologie genau welchen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten kann ist hochkomplex und abhängig vom Einzelfall. Die Politik sollte sich darauf fokussieren, gute Rahmenbedingungen zu schaffen und Kosteneffizienz sicherzustellen, nicht spezifische Technologien zu fördern.

Die Frage nach den Kosten sowie Vor- und Nachteilen der verschiedenen Energiequellen treibt momentan die Gemüter um. Spätestens seit es klar ist, dass wir in der Schweiz die Stromversorgung mit Erneuerbaren fast verdoppeln müssen, überbieten sich die FürsprecherInnen verschiedener Technologien damit, die Vorteile der jeweiligen Technologie in den Vordergrund zu rücken und die Risiken und Kosten anderer Technologien zu betonen. Doch was sagt die Wissenschaft? Und was bedeutet das für die Politik?

Wind, Sonne, Wasser und Kernkraft schneiden am besten ab

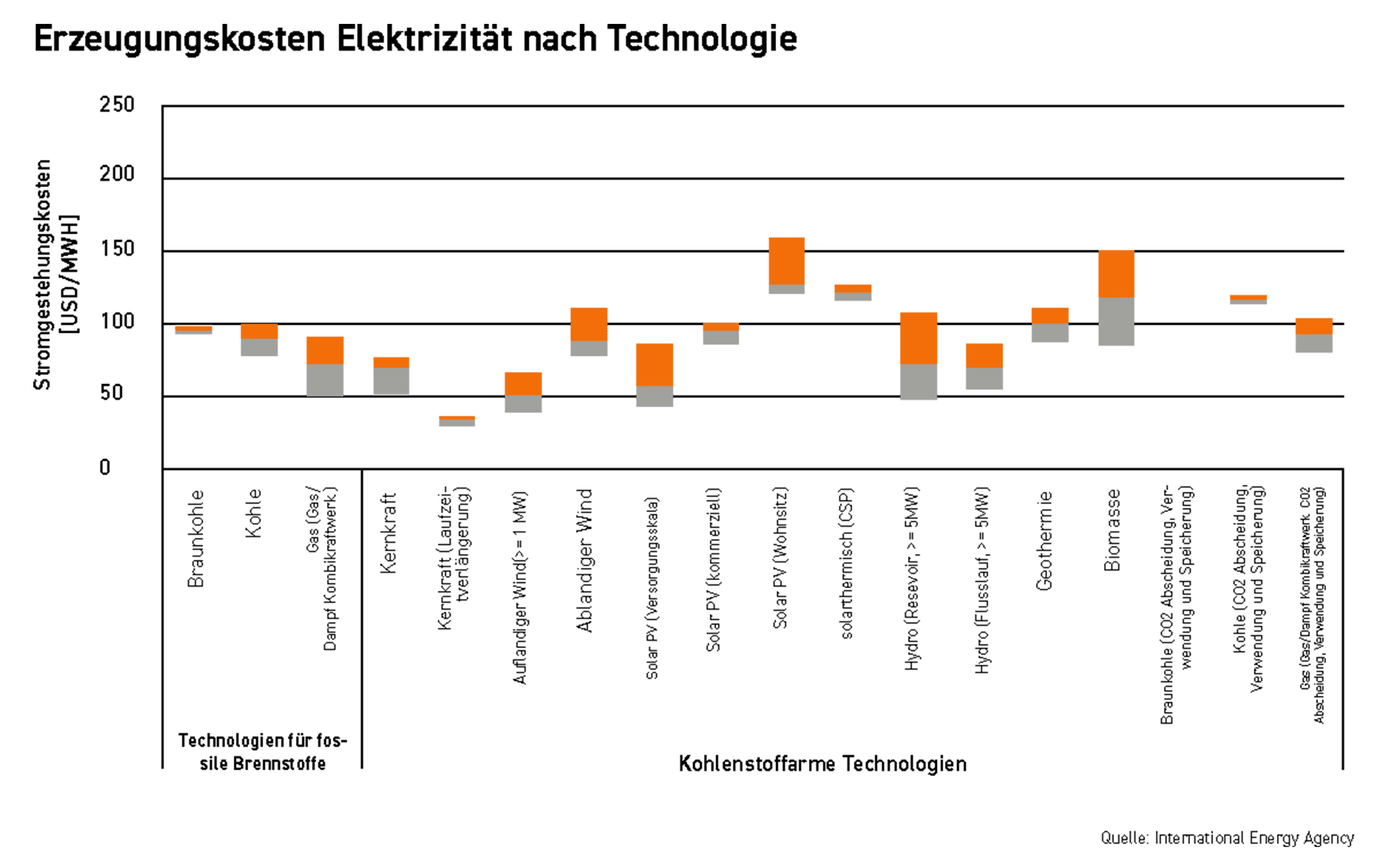

Die geläufigste Art, die Kosten von Stromproduktion zu bemessen, sind die sogenannten «Stromgestehungskosten» (Levelized Cost of Energy LCOE). Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um die Gesamtkosten der Produktion dividiert durch die Produktionsmenge über den ganzen Lebenszyklus einer Anlage. Wenn beispielsweise ein Solarpanel 1000 Franken zur Produktion, Installation, Wartung und Rückbau braucht und über zehn Jahre dabei 1000 kWh pro Jahr produziert, wären die Stromgestehungskosten 0.1 CHF pro Jahr und kWh.

Eine der umfassendsten Berechnungen hierzu hat die Internationale Energie Agentur (IEA) im Jahr 2020 gemacht und kam zu folgendem Ergebnis (vgl. auch hier):

Der Report macht zwei Hauptaussagen: Erstens sind die günstigsten Technologien Windkraft (auf dem Land), Laufzeitverlängerungen der Kernkraftwerke, grosse Solaranlagen und Stauwasserkraft. Auch der Neubau von Kernkraftwerken, Windparks zu See und Laufwasserkraft schneiden nicht schlecht ab. Für die Schweiz sind die Implikationen signifikant: Die globalen Erfahrungswerte suggerieren, dass die Schweiz mit einer Laufzeitverlängerung von KKW pro Jahr mehrere Hundert Millionen Franken sparen könnte. Diese Rechnung ist stark vereinfacht und nicht auf die Schweiz zugeschnitten, aber die Grössenordnung ist doch beeindruckend, könnte man damit doch die Stromrechnungen aller Haushalte in der Schweiz für mindestens einen Monat zahlen.

Zweitens werden emissionsarme Technologien (vornehmlich Erneuerbare und Kernkraft) im Vergleich zu fossilen Energien immer kostengünstiger. Dieser Effekt könnte sich durch einen steigenden CO₂-Preis und die rapide steigende Effizienz dieser Technologien noch verstärken. Basierend auf den globalen Erfahrungswerten bedeutet das beispielsweise, dass wir pro zehn Terrawattstunden Zubau mit Grosssolarkraft statt fossilen Gaskraftwerken mindestens 140 Millionen Franken sparen – pro Jahr.

Der Einzelfall machts aus

Bevor nun gleich die Baubewilligungen eingereicht werden oder umgekehrt die VerfechterInnen einer Technologie, die in dieser Betrachtung schlecht abschneidet, empört zur Gegenrede ausholen: Es ist in der Tat etwas komplizierter. Die Gestehungskosten sind eine sehr nützliche Messmethode, um die verschiedenen Technologien zu vergleichen, aber sie sind nicht der Weisheit letzter Schluss:

- Die Gestehungskosten sind stark abhängig von lokalen Bedingungen (Topografie, Klima, gesetzliche Rahmenbedingungen usw.). So unterscheiden sich beispielsweise die LCOE für Solargrossanlagen zwischen Japan und Indien um den Faktor fünf. Der Grund für auseinanderfallende Gestehungskosten können auf der Kostenseite (z.B. lange, komplexe Verfahren, hohe Arbeitskosten), aber auch auf der Nutzenseite liegen (z.B. Sonneneinstrahlung, Windhäufigkeit).

- Die Gestehungskosten berücksichtigen die «externen Effekte» nur teilweise. Jede Technologie verursacht Kosten und Nutzen, die nicht direkt im Marktpreis abgebildet sind und damit das Bild verzerren. Zwar nimmt die IEA zum Beispiel einen CO₂-Preis an, um die Klimawirkung mitzuberücksichtigen, aber allein das ist schon mit erheblichen Annahmen verbunden. Nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden auch Effekte wie die geopolitische Abhängigkeit von Zulieferern (z.B. Solarenergie mit China) oder ein sehr unwahrscheinlicher, aber potenziell gravierender Unfall bei einem KKW. Dabei ist es oft schwierig bis unmöglich, diese externen Effekte mit einem Preisschild zu versehen: Wie viel ist Unabhängigkeit vom Ausland wert? Oder welcher Schadenswert und welche Wahrscheinlichkeit sollten einem atomaren GAU zugemessen werden? Es erklärt sich von selbst, dass der Unfall von Tschernobyl im korrupten System der Sowjetunion oder der Tsunami in Fukushima nicht zwingend sinnvolle Referenzszenarien für die Schweiz sind. Nimmt man beispielsweise Klimawirkung (Emissionen) und Sicherheit (Unfälle und Luftverschmutzung) als Massstab, sind Solar-, Kern-, Wind- und Wasserkraft die klar zu bevorzugenden Technologien.

- Der effektive «Wert für das System» ist nicht umfassend abgebildet. Die Gestehungskosten stellen auf die Gesamtproduktion ab. Nun haben wir für die Schweiz aber ein Winterstromproblem – Strom ist zu gewissen Zeiten «wertvoller» als zu anderen. Damit sind alpine Solarkraft oder Kernkraft mit signifikanter Winterproduktion zum Beispiel wertvoller als Solarpanel im nebligen Mittelland. Zwar bildet sich diese Tatsache auch in den Strompreisen ab, aber die Gestehungskosten vermögen den «Wert für das System» nicht befriedigend zu bemessen. Auch Faktoren wie Systemstabilität oder Netzkosten (eine Solaranlage nahe an bestehenden Stromnetzen ist kosteneffizienter als eine mitten im Nirgendwo, die erst erschlossen werden muss) sind nicht genügend abgebildet.

In anderen Worten kann man den Befund so zusammenfassen: Die emissionsarmen Technologien sind auf dem Vormarsch, auch wirtschaftlich, aber es gibt nicht eine Technologie für alle Bedürfnisse.

Der Markt und eine Prise Demut richten es

Das Beispiel der Kosten-Nutzen-Analyse zeigt es wieder einmal: Der Energiemarkt ist hoch komplex – zu komplex, um eine Lösung auf dem Reissbrett zu zeichnen. Politische Ziele, lokale Gegebenheiten und einzelfallspezifische Anforderungen verunmöglichen eine einfache Antwort auf die Frage, welche Technologie welchen Beitrag zu Versorgungssicherheit und Energiewende leisten soll. Am besten eignen sich deshalb nicht Roadmaps oder Energiestrategien, um einen gesunden Energiemix zu erreichen, sondern der Markt. Die besten Entscheide treffen all die Investoren, die im Einzelfall eine sorgfältige, umsichtige Prüfung wahrnehmen und ihr eigenes Portemonnaie für ein konkretes Projekt unter den realen Gegebenheiten öffnen. Die Politik sollte sich eine Prise Demut auferlegen und sich darauf konzentrieren, förderliche, technologieoffene Rahmenbedingungen, unbürokratische Prozesse und eine möglichst kostenwahre Internalisierung externer Effekte zu gewährleisten. Fördermassnahmen sind nicht auf spezifische Technologien, sondern auf kosteneffizienten Zubau von Erzeugungskapazität auszulegen. Eine konkrete Opportunität dazu ergibt sich in der Frühjahrsession, wenn das Parlament den Mantelerlass berät und Akzente setzen kann.

Diversität ist auch in der Energieversorgung gefragt

Das Ergebnis wird wahrscheinlich ein bunter Energiemix sein. Die Situation ist vergleichbar mit dem Investieren: Während einige Hobbyanleger auf Gold schwören, andere Feuer und Flamme für Immobilien sind, wieder andere für Aktien brennen und weitere sich in strukturierte Produkte wagen, werden die meisten professionellen Investoren empfehlen, das Portfolio umsichtig zu diversifizieren. Auch gibt es Berechnungen, die zeigen, dass die Gesamtkosten eines diversifizierten Strommixes günstiger sind als energiepolitische Monokulturen, da sich die Risiken und Nachteile der verschiedenen Technologien ausgleichen. Wahrscheinlich wird es auch gar nicht anders gehen, als breit aufgestellt zu sein. Denn der Energiehunger unserer modernen Gesellschaft und der Dekarbonisierung ist so immens, dass wir viel von allem brauchen.

Passende Artikel

Newsletter abonnieren

Jetzt hier zum Newsletter eintragen. Wenn Sie sich dafür anmelden, erhalten Sie ab nächster Woche alle aktuellen Informationen über die Wirtschaftspolitik sowie die Aktivitäten unseres Verbandes.