L’économie, positive pour la santé

- Introduction L’essentiel en bref | Position d’economiesuisse

- Chapter 1 Introduction

- Chapter 2 Ce que disent les faits

- Chapter 3 Conclusion: Politique économique et politique de la santé vont de pair

Ce que disent les faits

Comprendre les facteurs d’influence: le modèle des déterminants de la santé

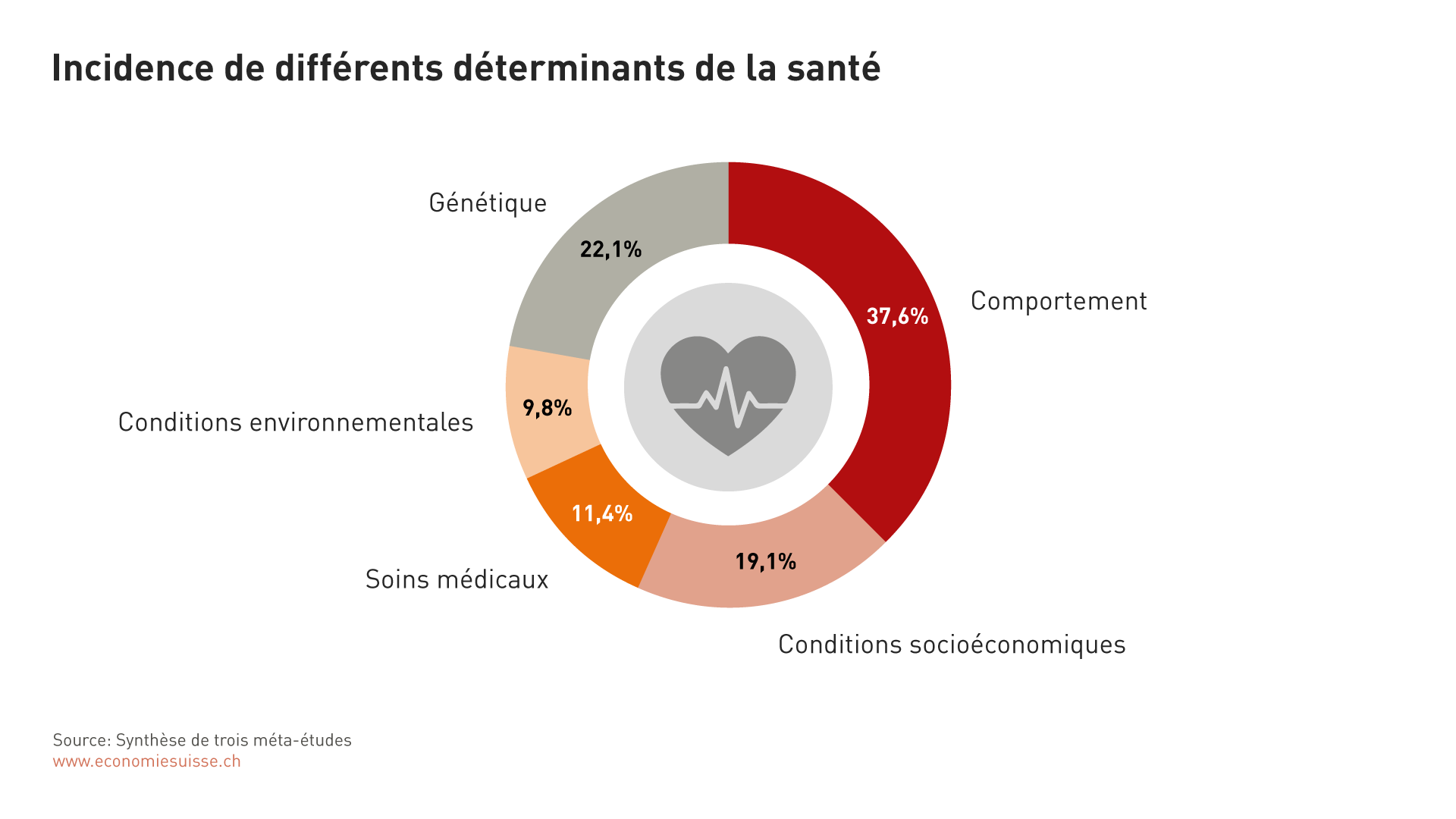

Les facteurs d’influence agissant sur la santé de la population sont appelés déterminants de la santé.Ils peuvent être répartis en quatre domaines:

- comportements et modes de vie: alimentation et activité physique, comportements à risque, dépendance à l’alcool, sexe, sport, jeux ou mobilité;

- conditions socioéconomiques: formation, chômage, revenu, inégalités, pauvreté, criminalité, logement, cohésion sociale, soit les conditions de vie et de travail;

- soins médicaux: accès aux soins médicaux et qualité des soins (diagnostics, thérapies et processus);

- facteurs physiques et conditions environnementales: climat, catastrophes, dommages écologiques, polluants comme la radioactivité, probabilité «objective» d’accidents, sur les routes à cause de l’infrastructure et de la réglementation des produits en lien avec les véhicules, etc.

À cela s’ajoute la prédisposition personnelle, facteur clé de la santé. Il est question ici du bagage génétique, qui détermine la constitution et la vulnérabilité aux maladies, dont l’influence est estimée à 10% voire 30%. Aujourd’hui, le poids accordé à l’influence génétique est plus élevé qu’autrefois et estimé à plus de 20%. Les mesures politiques dans le domaine de la santé publique ne permettent guère d’influencer la prédisposition personnelle. La littérature en matière de politique de santé se limite donc souvent aux quatre autres domaines.

Les quatre déterminants classiques de la santé peuvent être influencés et constituent des approches possibles pour la prévention et la promotion de la santé. Le poids de ces différents facteurs est difficile à évaluer. Trois études ont traité le sujet: le document de travail de Booske et al. (2010)a utilisé les classements des pays et attribue le poids le plus important au comportement, avec une part de 40%. Le bagage génétique n’a pas été pris en compte. McGinnis et al. (2002 et 2017 ont évalué les cinq domaines dans des méta-analyses d’études américaines et donnent encore plus de poids à la part du comportement. Selon eux, l’influence de la génétique serait de 30%. La plus ancienne étude du Ministère américain de la santé et des services sociaux DHHS a imputé les dix causes de décès les plus fréquentes aux États-Unis à quatre domaines: comportement (50%), système de santé (10%), facteurs environnementaux (20%) et génétique (20%). Les facteurs socioéconomiques n’ont pas été pris en compte. La figure 1 est le résultat de la synthèse établie à partir des trois sources dans la figure 1:

Figure 1

L’influence des différents déterminants de la santé montre clairement que le système de santé est moins important que supposé.

La faible part attribuée au système de santé surprend. Pour ainsi dire toute la politique de la santé repose sur un facteur dont l’influence sur la santé ne représente que 11%! L’état de santé dépend pour les deux tiers de facteurs sans lien avec les champs classiques de la santé. Ainsi est né le principe «Health in All Policies» (HiAP) de l’OMS, appelant à intégrer la santé dans toutes les politiques. Ce principe peut devenir très dangereux lorsque, pour des considérations de santé, il conduit à imposer des contraintes additionnelles d’ordre politique et administratif. Aujourd’hui, par exemple, les projets d’infrastructure sont déjà soumis à des exigences strictes. Des contraintes de politique de la santé qui s’y ajouteraient seraient autant de nouveaux obstacles pour des projets politiques. Comme la densité réglementaire est déjà très élevée, cela n’est pas souhaitable. L’actuel processus politique participatif, basé sur les consultations et les référendums, fournit une bonne assise. Il existe suffisamment de possibilités de faire changer les choses pour les associations et les citoyens estimant que les aspects de santé ne sont pas assez pris en compte. Dans la pratique et même sans nouvelle réglementation, le principe «Health in All Policies» est donc déjà devenu réalité: toutes les parties impliquées dans une consultation sont libres d’insister sur les aspects de santé des projets concernés.

L’influence estimée sur les déterminants de la santé varie considérablement. Selon les études, les écarts peuvent atteindre 10 à 15% par déterminant. Ils sont dus à des imprécisions et se manifestent notamment lorsque l’on met en regard le comportement, les facteurs socioéconomiques et les conditions environnementales, qui interagissent. Par exemple, les personnes des classes supérieures habitent des quartiers tranquilles de qualité, avec peu de trafic et davantage de verdure, permettant de profiter de la nature ou d’aller faire un footing. Dans les quartiers moins aisés, il y a plus de trafic et la zone récréative est éloignée, ce qui implique un certain trajet pour aller courir. Alors à quoi est dû le manque d’activité physique observé dans les milieux défavorisés? Au revenu, aux conditions environnementales ou au comportement? La réponse est à ces trois facteurs! D’où l’importance de la prospérité: elle améliore le revenu, le niveau d’éducation de la population, l’infrastructure et la considération à l’égard de l’environnement. Il est temps d’examiner de plus près la corrélation entre la prospérité et une meilleure santé.

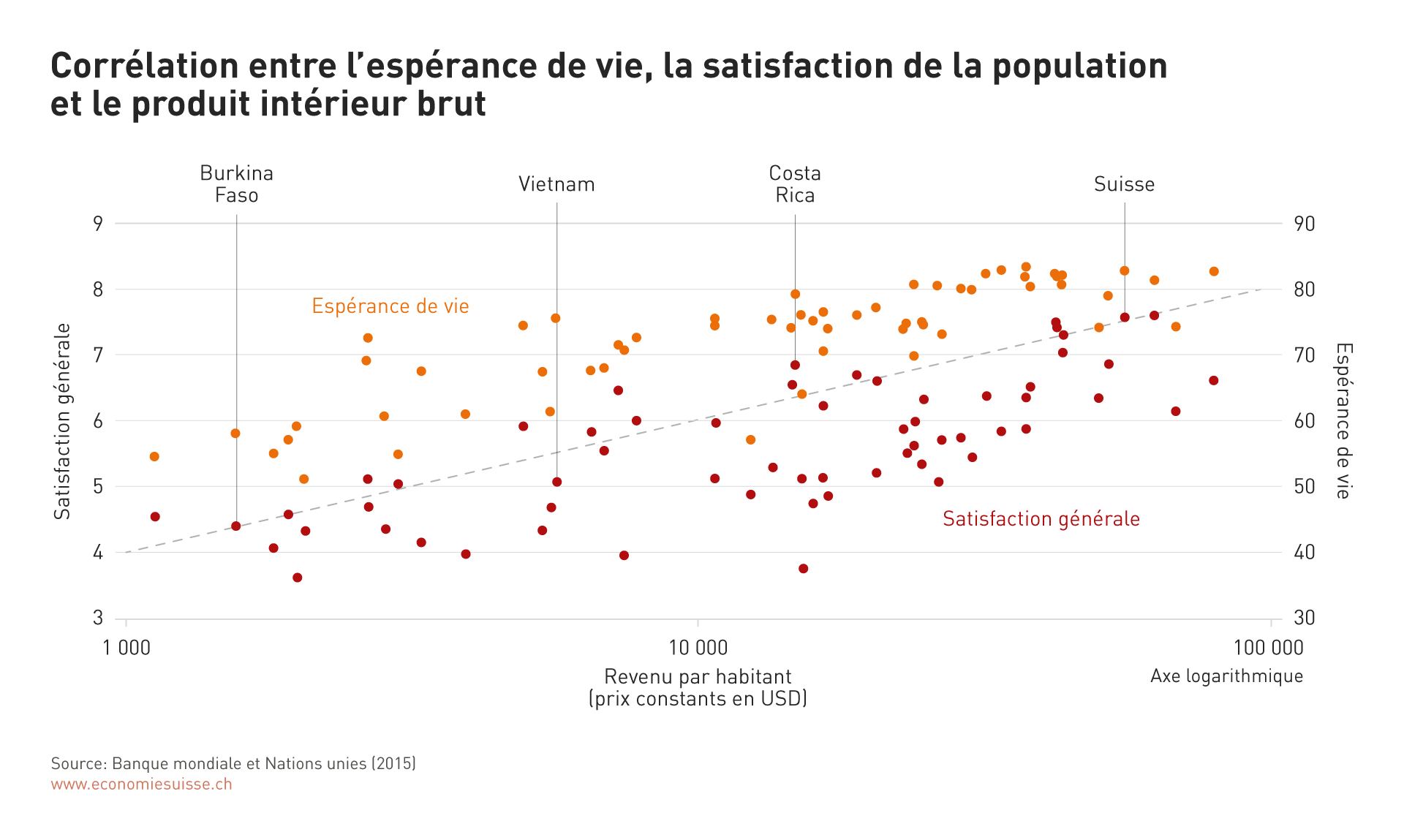

Une comparaison internationale le prouve: davantage de prospérité, meilleure santé

Les études sur la santé publique arrivent au même constat: plus un pays est nanti, plus sa population est en bonne santé. Ce lien apparaît dans la figure 2: tant l’espérance de vie à la naissance que la satisfaction dans la vie augmentent clairement avec un revenu par habitant plus élevé. L’une ou l’autre divergence, comme le Vietnam affichant une espérance de vie élevée malgré un revenu plutôt faible, n’y change rien. Se pose donc la question de savoir si ce lien suffit à tirer des conclusions pour la politique de santé? La réponse est non. Du point de vue économique, il faut examiner le degré de causalité entre le revenu et la santé – c’est-à-dire s’il y a un rapport de cause à effet et pas seulement une corrélation – et les éléments d’explication auxquels l’on peut faire appel.

Figure 2

Une corrélation internationale évidente: le lien entre le produit intérieur brut et l’espérance de vie ou la satisfaction de la population est frappant.

Objection n° 1: «Le produit intérieur brut n’est pas un indicateur fiable pour la prospérité!»

La santé, le bonheur ou un revenu élevé: qu’est-ce qui renseigne vraiment sur la prospérité d’un pays? Aujourd’hui, on utilise communément le produit intérieur brut (PIB) pour mesurer la performance économique et, donc, la prospérité des nations. S’il augmente, on suppose que les entreprises gagnent davantage et que la prospérité générale s’accroît. Mais qu’est-ce que la croissance économique au fond? Les économistes utilisent cette expression pour décrire l’augmentation de la valeur de tous les biens (y compris les biens d’équipement) et services (aussi la culture et la formation) qui peuvent être produits avec le capital disponible, la main-d’œuvre indigène, les technologies à disposition et les connaissances actuelles. La croissance ne traduit donc pas une multiplication quantitative, mais avant tout une hausse de la valeur.

Cette définition fait toutefois l’objet de critiques. Un des aspects les plus populaires du débat sur la croissance, qui bénéficie d’un regain d’intérêt depuis quelques années, concerne le remplacement du PIB par un autre instrument. La santé, le bonheur et la prospérité subjective d’une société ne se réduiraient pas à des facteurs économiques tels que la consommation et les opportunités de travail. Certains affirment, pour cette raison, que le PIB n’est pas un bon indicateur. C’est un fait que ce n’est pas un indicateur optimal. Un exemple courant pour illustrer ses insuffisances est celui de l’accident de voiture, qui augmente le PIB mais certainement pas la prospérité économique de la société.

Le principal défaut du PIB est aussi sa plus grande force: tel un filtre géant, il agrège de grandes quantités de données sur la valeur des biens et des services en un seul chiffre évaluant la capacité économique d’un pays. Son calcul fondé sur les comptes nationaux est standardisé à l’échelle internationale, de sorte qu’il est possible de comparer la valeur de plusieurs pays. Le risque de distorsion du produit intérieur brut est faible et ce dernier est largement immunisé contre les tentatives politiques d’embellir ou d’enlaidir la réalité. Enfin, le PIB est fortement corrélé avec presque tous les facteurs jugés essentiels, par ses détracteurs, pour une meilleure mesure de la prospérité, telle que la satisfaction, la santé et la qualité de vie (cf. figure 2).

Pour de plus amples informations sur la prospérité, suivre ce lien.

La plupart des analyses empiriques montrent qu’une augmentation de la prospérité d’un pays conduit à une amélioration de la santé de sa population. L’étude de Pritchett et Summers (1996) est éloquente à cet égard. L’intérêt de cette étude réside dans l’approche visant à établir un lien de causalité entre la santé et la croissance économique. Premièrement, les auteurs ont relevé que le revenu a un impact statistique significatif sur la santé de la population, tous les autres facteurs pertinents restant constants par ailleurs. Ce lien de causalité a été observé aussi bien au fil du temps qu’entre les divers pays. Deuxièmement, ils ont identifié des variables – par exemple le volume des échanges commerciaux – influençant notoirement la croissance, mais pas directement la santé. Ils ont découvert que ces variables – dont la corrélation directe est inexplicable – sont systématiquement corrélées avec la santé. Le fait que des facteurs qui n’influencent que la prospérité contribuent également à améliorer la santé témoigne d’un effet fondamentalement positif de la croissance sur la santé.

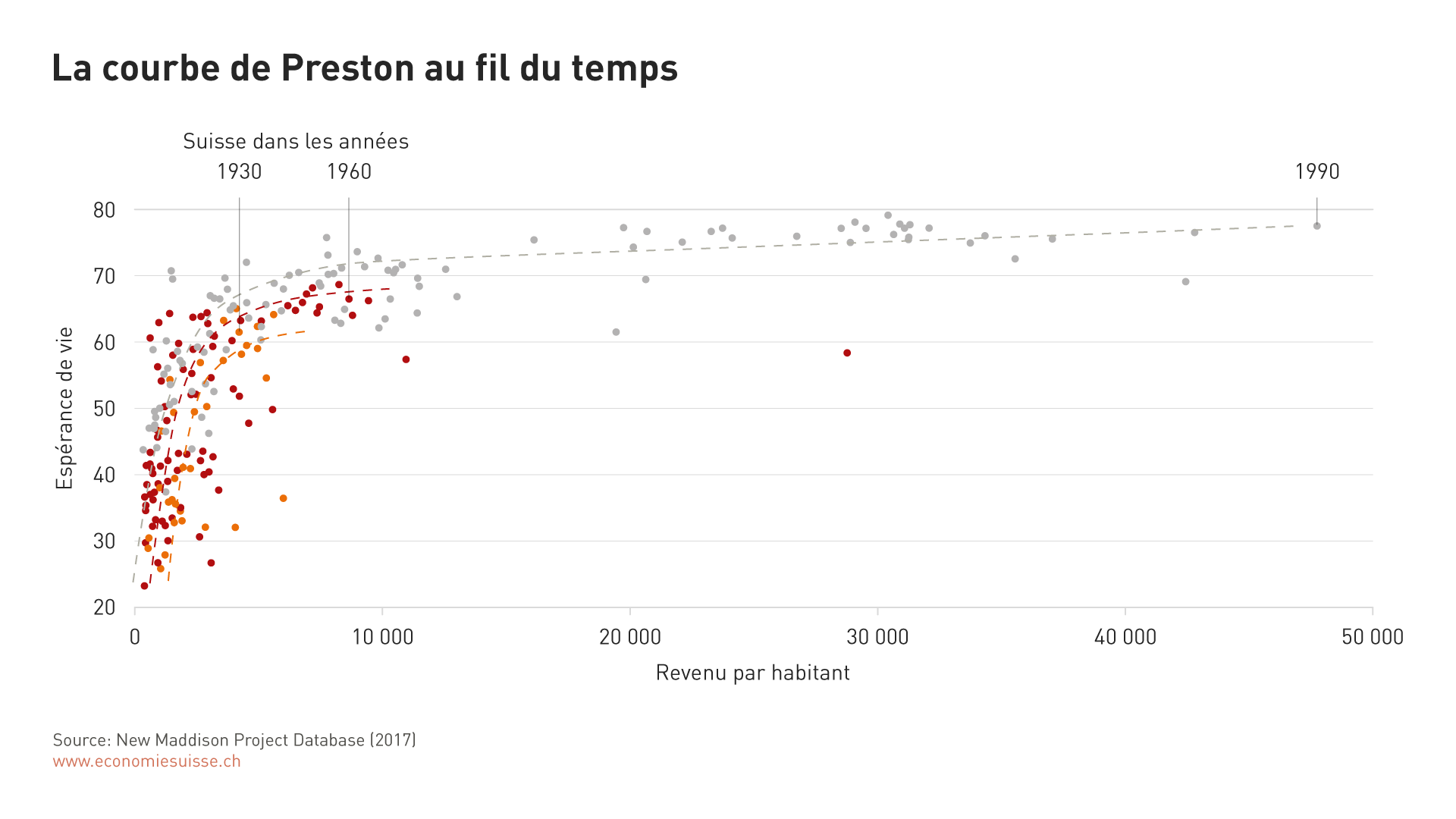

Cet effet causal peut être observé sur la durée: sur le plan international, les différences en termes de santé évoluent presque parallèlement aux écarts de revenu, quand bien même on observe depuis 50 ans une uniformisation nettement plus rapide de l’état de santé que des revenus. Que faut-il en conclure? La figure 3 montre que dans les pays analysés, l’espérance de vie était nettement plus élevée en 1990 que dans les années 1930 et 1960, cela avec un revenu constant. Cela signifie que le rapport entre la santé et la prospérité évolue au fil du temps: l’allongement de l’espérance de vie dépend indirectement du revenu, plus précisément des connaissances en matière de santé, des technologies de la santé et de l’amélioration de la qualité dans le secteur de la santé. Les pays en développement profitent donc des nations plus riches en ce sens qu’ils peuvent reprendre les innovations et les nouveaux produits développés par ces dernières. On parle d’une diffusion des connaissances en matière de santé. Sans la croissance économique occidentale, l’état de santé dans les pays émergents et en développement ne serait pas aussi bon. Cela explique l’espérance de vie élevée au Vietnam représentée dans la figure 2. L’espérance de vie est en effet plus longue que ce que le niveau de prospérité du pays porterait à croire. Ce mécanisme est compatible avec la conclusion que les citoyens des pays riches sont en meilleure santé: seule la croissance économique permet de développer des innovations dans le domaine de la santé, ce qui profite aussi aux pays plus pauvres grâce à la propagation du progrès technologique. En outre, l’influence de la croissance économique sur la santé est relativement stable au fil du temps. En outre, l’influence de la croissance économique sur la santé est relativement stable au fil du temps. Même si la part exacte du revenu à l’amélioration de la santé de la population de certains pays fait l’objet de débats nourris, une chose est claire¬: meilleure est la prospérité, meilleure est la santé.

Figure 3

Les points représentent des pays: plus le revenu est élevé, plus l’espérance de vie est longue. La courbe se décale avec la modification de la relation entre l’espérance de vie et le revenu par habitant.

Objection n° 2: «L’élément déterminant n’est pas la croissance, mais la répartition des revenus!»

D’après certains critiques, les chiffres présentés ne révéleraient qu’une partie de la vérité: outre le revenu effectif, la répartition des revenus serait importante pour la santé. Ce ne serait pas le revenu absolu qui serait décisif, mais le revenu relatif. Si tel est le cas, une redistribution des revenus devrait entraîner une amélioration de la santé moyenne de tous les individus. Des inégalités impliqueraient a contrario que certains vont mieux que d’autres. Si les riches versent des compensations aux pauvres, la santé des premiers ne se détériore pas, mais celle des pauvres s’améliore. Un niveau social bas va souvent de pair avec une mauvaise santé. Faut-il une redistribution élevée pour que la croissance économique profite au simple citoyen? Non! Dans une étude, Angus Deaton, prix Nobel d’économie, arrive à la conclusion opposée: c’est le montant absolu du revenu qui est décisif pour la santé. On n’observe pas d’incidence significativement positive du revenu relatif. Cela est plausible intuitivement: imaginons que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, s’installe en Suisse. Les inégalités se creuseraient, mais la santé de la population suisse ne serait pas affectée négativement. Une étude similaire réalisée en Suède arrive au même résultat. Une étude similaire réalisée en Suède arrive au même résultat. Les personnes qui se trouvent au bas de l’échelle sont davantage malades, car leur revenu est inférieur et non parce qu’il y a des gens aisés dans la même ville. En soi, les inégalités n’ont pas d’incidence. Quant à la redistribution, elle permet d’accroître le revenu de certaines personnes, mais si cela fait baisser le taux de croissance et donc le niveau général des revenus, ce qui tend à détériorer la santé de la population dans son ensemble. Les inégalités sont souvent liées à d’autres facteurs. Ainsi, des sociétés très inégales sont souvent dotées d’institutions exclusives et autoritaires. Dans ces sociétés, des pans entiers de la population ne peuvent pas accéder à des établissements de formation de qualité ou à des soins médicaux. Cela porte préjudice à la santé, car cela ne creuse pas seulement les inégalités et occasionne du stress, mais cela entrave également la croissance économique.

La conclusion est évidente: la croissance contribue à améliorer la santé de toutes les classes sociales. Une question centrale demeure cependant ouverte: pourquoi la croissance favorise-t-elle une meilleure santé? Pour pouvoir répondre à cette question, jetons un œil aux différents canaux par lesquels le revenu a un effet sur la santé.

De l’alimentation à la formation: les voies d’action de la prospérité sont multiples

De nombreuses études théoriques et empiriques décrivent le revenu comme un facteur déterminant de la santé humaine. Si la recherche interdisciplinaire est unanime sur l’influence du revenu, les explications possibles sont cependant nombreuses. Les conditions de vie matérielles jouent un rôle clé dans l’évolution de la santé. Si les moyens à disposition sont insuffisants pour couvrir au moins les besoins de base, le revenu manquant a un impact négatif direct sur la santé. Il en va de même pour les conditions d’habitation: en particulier dans les pays développés. Citons par exemple la possibilité de disposer d’un domicile fixe et d’installations sanitaires. Un revenu plus élevé facilite également l’accès aux infrastructures de santé: il est plus facile de financer des mesures préventives comme les vaccins ou les examens de santé et des thérapies médicales.

Les différences d’état de santé liées au revenu s’expliquent aussi par le comportement en matière de santé. La sous-alimentation dans les pays en développement et la suralimentation dans les nations industrialisées sont en lien avec la pauvreté: l’augmentation du revenu a un impact positif aussi bien sur les habitudes alimentaires que sur la santé. L’une des explications est la suivante: les coûts d’opportunité d’une mauvaise santé augmentent parallèlement au revenu. Il existe une incitation à opter pour un mode de vie sain, car la maladie est synonyme d’une diminution de revenu. Le niveau de formation, qui est étroitement corrélé avec le revenu, constitue toutefois une autre explication souvent citée dans ce contexte. Plus le revenu disponible des parents est élevé, plus la formation des enfants est poussée. Des enquêtes ont révélé que l’espérance de vie augmente sensiblement avec chaque année supplémentaire de formation scolaire. Les personnes au bénéfice d’une bonne formation sont tout simplement mieux informées de la relation entre l’alimentation, l’exercice, le style de vie et la santé. Leur comportement en matière de santé est donc plus adéquat. En résumé, l’augmentation de la prospérité a divers effets sur la santé, mais ceux-ci sont toujours de nature positive.

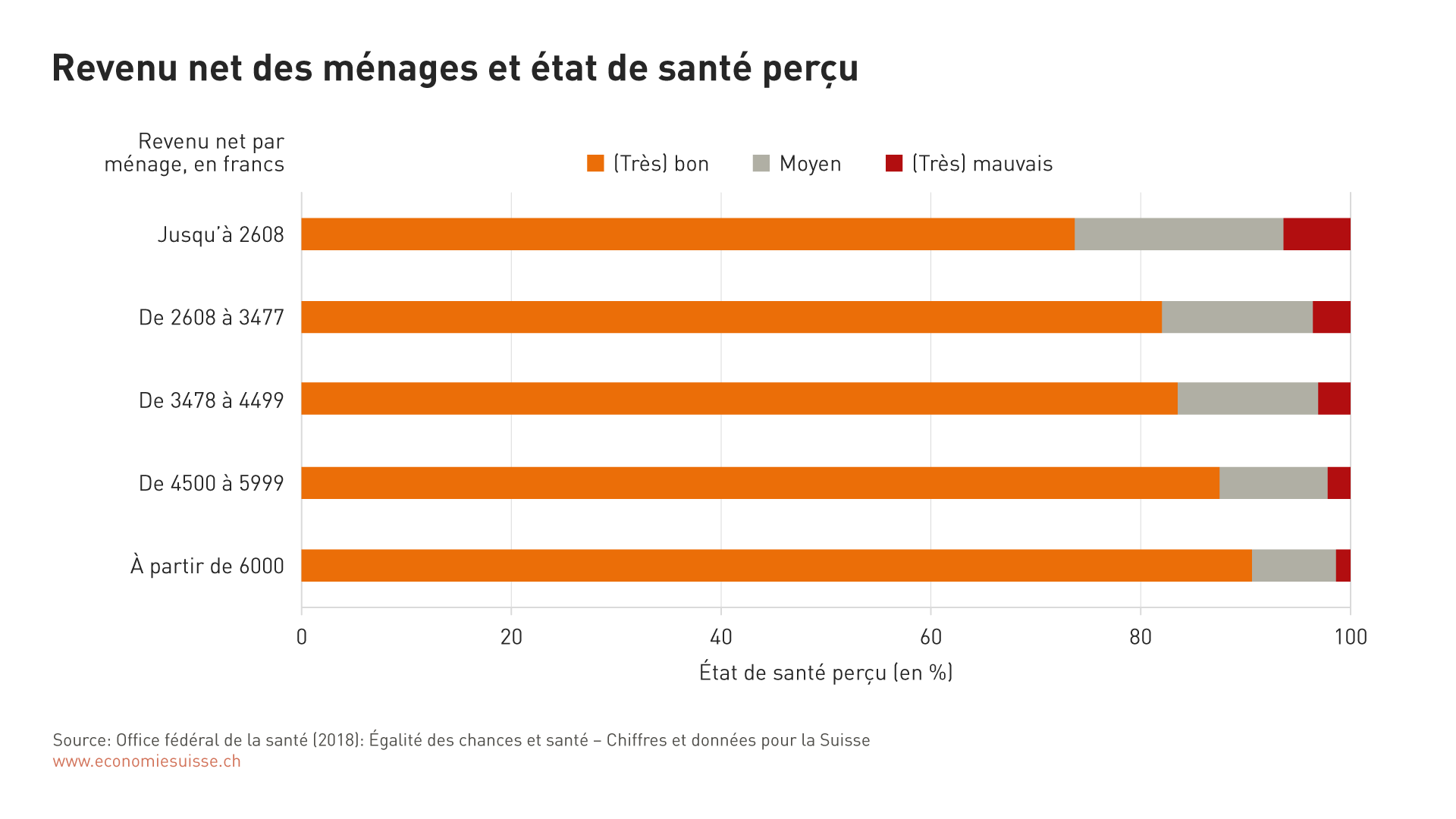

En Suisse aussi, plus les gens sont aisés, plus leur santé est bonne

En Suisse également, un lien empirique clair a été établi entre la santé et le revenu. L’Office fédéral de la santé publique le constate dans un rapport: plus le revenu d’une personne est faible, plus son état de santé est mauvais et son espérance de vie courte. En Suisse, les personnes avec un faible revenu ont six fois plus de chances d’être atteintes d’un cancer du poumon. Il en va de même du niveau de formation. Les études le montrent clairement: plus le revenu, la fortune et le niveau de formation d’une personne sont faibles, moins bien elle se porte. On parle de gradient social. Le lien de causalité est réciproque: les personnes malades génèrent un revenu moins élevé et sont donc plus pauvres. Et la pauvreté à son tour rend malade. La figure 4 montre le lien entre l’état de santé subjectif et le revenu: plus une personne gagne, plus elle se sent en bonne santé. Ce lien n’est cependant pas uniquement subjectif. Plus le revenu est faible, plus la santé est mauvaise, aussi bien celle ressentie personnellement que celle établie cliniquement.

Figure 4

La réponse à la question de l’état de santé perçu permet de faire un pronostic concernant la santé: en Suisse, plus une personne est riche, mieux elle se porte.

Objection n° 3: «Habiter dans un pays riche ne change rien pour une personne pauvre!»

La population pauvre retire-t-elle un avantage si elle vit dans un pays riche? Pour le savoir, nous devons comparer les personnes mal loties en Suisse avec celles d’autres pays. En Suisse, le seuil de pauvreté, corrigé du pouvoir d’achat, se situe à 19 375 USD. Sur un total de 190 pays comparables, le citoyen lambda dispose d’un revenu inférieur dans 124 pays. Ces pays comprennent la Bulgarie, le Monténégro, le Brésil, la Chine, le Mexique, l’Afrique du Sud et les Philippines. En Suisse, les personnes pauvres profitent fortement du niveau élevé de la prospérité générale. Les prestations sociales sont meilleures, tout comme les infrastructures (transports publics, logements, etc.). Bref, la population pauvre en Suisse vit dans des conditions dont rêverait la classe moyenne de la majorité des pays. De ce fait, elle est aussi en meilleure santé. S’il est vrai que l’espérance de vie des plus pauvres est de trois à six ans plus courte que la moyenne, selon l’étude, elle reste élevée en comparaison internationale. En Tchéquie, en Slovaquie et en Pologne entre autres, l’espérance de vie est plus courte, de trois ans, qu’en Suisse. En Bosnie-Herzégovine, en Croatie et au Mexique, des pays où le revenu est inférieur au seuil de pauvreté en Suisse, elle est plus courte de six ans. Cela n’est pas un hasard, car comme nous l’avons montré, la santé de la population dépend très fortement de la prospérité d’une nation. Cela vaut aussi à l’échelle nationale: à la fin des années 1960, le revenu moyen (corrigé de l’inflation) des Suisses avoisinait le seuil de pauvreté actuel. À la fin de la Deuxième guerre mondiale, le citoyen lambda devait se débrouiller avec un budget moitié inférieur. En 1920, c’était encore 40% de moins, autrement dit un tiers du seuil de pauvreté relative actuel!

L’espérance de vie des personnes pauvres aujourd’hui est plus longue de deux années que la moyenne dans les années 1980. En 1950, l’espérance de vie était de 69 ans et, en 1920, de tout juste 56 ans. La prospérité, qui a augmenté durant cette période, joue un rôle important.