Zur Erreichung der Klimaziele müssen wir die Weichen jetzt richtig stellen

Vor kurzem führte ich ein Gespräch mit einer Politikerin, die mir eine prägnante Frage stellte: "Die Wirtschaft redet immer davon, Rahmenbedingungen für Netto-Null zu schaffen – was wäre denn die wichtigste Massnahme, die die Politik ergreifen kann?" Instinktiv kam mir unsere langjährige Forderung nach einem adäquaten Preis für CO2 in den Sinn.

Die Wirtschaft steht zu dieser Forderung, aber wir diskutieren sie auch jedes Jahr neu, weil die Schweiz bereits heute schon einen der höchsten CO2-Preise weltweit hat. Eine weitere Erhöhung ohne internationale Koordination könnte zu gefährlichen Verdrängungseffekten führen – Stichworte dazu sind Deindustrialisierung und Carbon Leakage. Es ist zwar begrüssenswert, dass die Schweiz für den Klimaschutz auf marktwirtschaftliche Instrumente wie Preise setzt. Wenn sonst fast kein Land dabei mitmacht, wird es aber kompliziert. Eine griffige internationale Koordination marktwirtschaftlicher Massnahmen ist momentan in weiter Ferne, obwohl bereits ein internationaler CO2-Preis von bescheidenen 50 Dollar pro Tonne ein klimapolitischer «game changer» wäre. Viele andere diskutierte Massnahmen sind entweder Symbolpolitik oder politisch kaum mehrheitsfähig.

Wenn ein globaler CO2-Preis unrealistisch ist, was ist denn die wichtigste Forderung der Wirtschaft für Netto-Null-Rahmenbedingungen? Ich glaube, sie liegt in der Versorgungssicherheit mit sauberem Strom.

Die Schweiz verbraucht jährlich weit über 200 Terawattstunden Energie, davon etwa 60 Terawattstunden in Form von Strom. Der Rest wird vor allem durch fossile Energien wie Treibstoffe und Heizöl gedeckt. Bis 2050 müssen wir für Netto-Null fast alles elektrifizieren. Das bedeutet einerseits, dass wir einen viel höheren Stromverbrauch haben werden – 80-90 Terawattstunden laut den meisten Studien, laut höheren Schätzungen sogar deutlich über 100 Terawattstunden. Andererseits wird unser Gesamtenergieverbrauch sinken, weil Strom viel effizienter ist als fossile Energien. Während zum Beispiel ein klassisches Verbrennerauto im Schnitt nur etwa 20 Prozent der Energie in die Fortbewegung umsetzt, ist dieser Wert bei Elektroautos bei fast 80 Prozent.

Die Elektrifizierung der Schweiz ist jedoch eine Herkulesaufgabe. Berücksichtigen wir, welche Kraftwerke ihre Lebensdauer bis 2050 überschreiten, müssen wir unsere Stromproduktion bis 2050 mehr als verdoppeln. Der Aufbau der heutigen Stromproduktion dauerte fast ein Jahrhundert. Das gleiche müssen wir nun in den nächsten 25 Jahren nochmals schaffen – und das zu einer Zeit, in der das Bauen immer schwieriger wird. Einsprüche häufen sich und die Politik ist blockierter ist als damals. Es gibt das Bonmot: „Die fünfte Landessprache der Schweiz ist die Einsprache“ – und das hat einen wahren Kern.

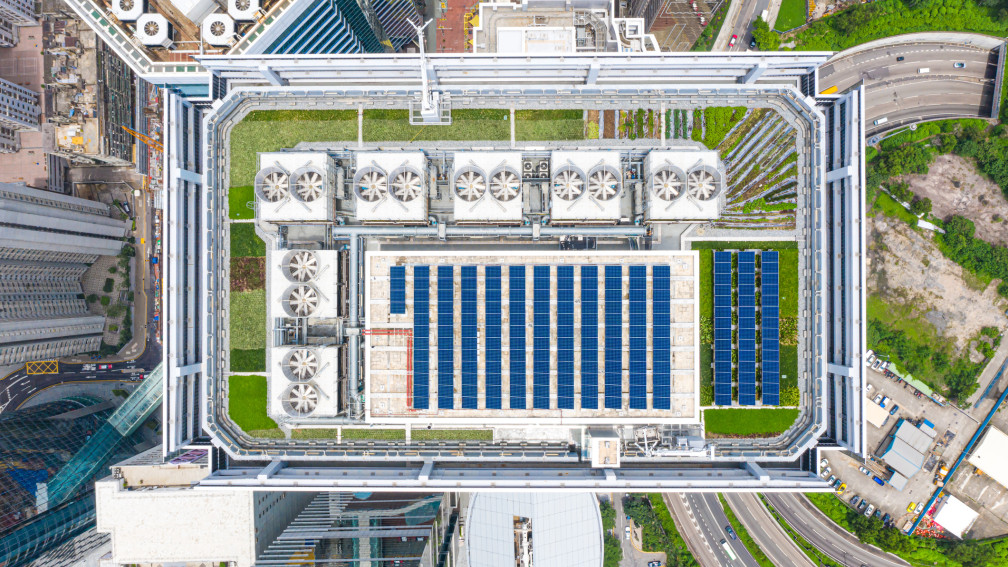

Ich bin, ehrlich gesagt nicht davon überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind. Das Stromgesetz, über das wir am 9. Juni 2024 abgestimmt haben, ist ein guter erster Schritt – sozusagen der Frühlingsputz in der Energiepolitik. Aber dieser Schritt reicht noch lange nicht. Besonders besorgniserregend ist die Stromversorgung im Winter. Die Euphorie für Dachsolaranlagen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir ein grosses Problem mit der Winterversorgung haben. Und winterwirksamere erneuerbare Lösungen wie Alpensolar oder Wind geniessen noch zu wenig Rückhalt in der Bevölkerung – besonders dort, wo sie effektiv aufgebaut werden könnten.

Ein weiteres grosses Problem ist, dass wir immer noch kein Stromabkommen mit der EU haben und mit weiteren Verzögerungen gerechnet werden muss. Man kann von der EU halten, was man will, aber niemand, der sich im Energiebereich auskennt, wird in Frage stellen, dass sich das Stromproblem besser gemeinsam lösen lässt als alleine. Eine Studie, die wir mit der ETH Zürich durchgeführt haben, zeigt: Es geht auch ohne Stromabkommen, kostet aber 50 Milliarden Franken mehr bis 2050. Das sind pro Haushalt am Ende um die 500 Franken – pro Jahr.

Uns beschäftigt auch die Frage, wie sich der Preis für Winterstrom in den nächsten Jahren entwickelt. Die Studie der ETH prognostiziert 3 bis 4 mal höhere Strompreise im Winter 2050. Das ist zugegebenermassen heute noch etwas Kaffeesatzlesen. Aber wenn wir Pech haben, wird in 30 Jahren die Diskussion über die Stromrechnung so hitzig geführt wie heute diejenige über die Krankenkassenprämien.

Ohne genügend Strom können wir die Dekarbonisierung jedoch vergessen. Effizienz und Sparen sind schön, aber ein Tropfen auf den heissen Stein gegenüber dem Stromhunger moderner, klimafreundlicher Technologien wie Elektroautos und Wärmepumpen.

Was steht uns denn im Weg zu einer sicheren Stromversorgung? Vor allem wir selbst. Das Thema ist sehr emotional aufgeladen, mit so vielen roten Linien, dass sie sich schon lange überschneiden. Die Schweiz will jederzeit Strom, selbstversorgend ohne Europa, günstig, ohne Atomkraft, sicher nicht mit Solaranlagen in den Bergen, auf keinen Fall Wind – vielleicht auf den Dächern, aber auch nur ohne Zwang. Man braucht kein Energieexperte zu sein, um zu erkennen, dass das zu viele Bedingungen sind.

Besonders schwierig gestaltet sich die Diskussion um die Kernkraft: Für die einen ist sie ein Schreckgespenst vergangener Zeiten, das von den Erneuerbaren ablenkt. Für die anderen ist sie eine fahrlässig vernachlässigte, klimaneutrale und preiswerte Technologie. Aus unserer Sicht ist klar: Irgendwo muss man Abstriche machen, und was die beste Energieproduktion ist, sollte kein Politiker oder Verband entscheiden, sondern sich in einem fairen Wettbewerb auf dem Markt durchsetzen.

Insofern möchte ich die Frage der Nationalrätin nun so beantworten: Was wir für Netto-Null brauchen, ist genügend klimaneutraler Strom. Die wichtigste Massnahme dabei ist, dass die Politik ihre rote Linien streicht. Dann wären nämlich die grossen und wichtigen Schritte möglich, nämlich:

1) Ein Stromabkommen mit der EU;

2) Ein dezidierter Ausbau der Erneuerbaren in der kurzen und mittleren Frist; und

3) Die Prüfung von neuen Grosskraftwerken, insbesondere Kernkraftwerken, auf lange Frist.

Die Herausforderung ist gross, doch sie ist nicht unlösbar. Die Zukunft der Schweiz hängt von unserem Mut ab, alte Dogmen zu hinterfragen und neue Wege zu beschreiten. Die Versorgungssicherheit ist der Schlüssel, der das Tor zu einer klimaneutralen und wohlhabenden Zukunft öffnen kann. Wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, können wir sicherstellen, dass die Schweiz nicht nur ihre Klimaziele erreicht, sondern auch ein Vorbild für andere Nationen wird.

Die Erstpublikation dieses Textes erschien in der Tages-Anzeiger Beilage «Supply Chain & Nachhaltigkeit» vom 26. September 2024.