Kaufkraft: Produktivität und Reallöhne wachsen

Die Lohnquote stieg seit 2000 von 54 auf 58 Prozent. Gleichzeitig ist der Anteil der Betriebsüberschüsse von 20 auf 16 Prozent gesunken. Die Arbeitnehmenden erhielten also ein grösseres Kuchenstück der gesamten Wertschöpfung. Auch der Anstieg der Reallöhne zeigt, dass es den Beschäftigten in den letzten Jahren besser gegangen ist. Die Produktivitätsfortschritte werden also an die Arbeitnehmenden weitgegeben.

Zwei Dinge sind entscheidend für die Kaufkraft, nämlich das Lohn- und das Preisniveau. Dies lässt sich exemplarisch am Jahr 2022 aufzeigen: Die Löhne stiegen nominal um 0.9 Prozent, diese Zunahme wurde aber von der Inflation mehr als weggefressen. Das bedeutet, dass man sich trotz des höheren Lohns weniger leisten konnte. Die Entwicklung des Preisniveaus wird mit dem Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) gemessen. Hierzu wird ein Warenkorb definiert, welcher die wichtigsten Waren und Dienstleistungen eines durchschnittlichen Haushalts umfasst. Eine Inflation von 2.8 Prozent heisst, dass der Warenkorb um so viel teurer geworden ist.

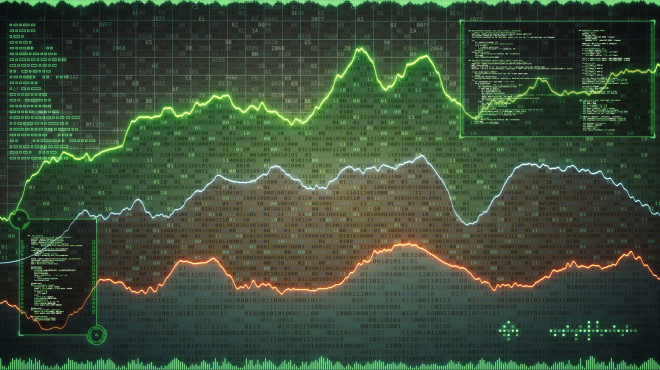

Mittelfristig steigen die Reallöhne und die Produktivität in der Schweiz

Wenn man statt einer Momentaufnahme die Reallöhne über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich folgendes Bild: Seit 2000 ist der Reallohnindex um 13 Prozent gestiegen. Die gleiche prozentuale Zunahme ist bei der Arbeitsproduktivität bemessen am BIP pro Beschäftigte zu beobachten. Dies ist allerdings nicht das beste Mass, um die Produktivität zu messen. Gerade wenn vermehrt Teilzeit gearbeitet wird, unterschätzt das BIP pro Beschäftigte die Produktivitätsentwicklung, weil die tatsächliche Arbeitszeit nicht berücksichtigt wird. Es macht daher mehr Sinn, die Produktivität in BIP pro Arbeitsstunde auszudrücken. In diesem Mass ist die Arbeitsproduktivität seit 2000 gar um 26 Prozent gestiegen und damit stärker als die Reallöhne. Werden die Arbeitnehmenden also nur bedingt für Produktivitätsgewinne belohnt?

Es gibt zwei Argumente, weshalb diese These nicht zutreffend ist: Die Arbeitszeit und der Lohnanteil am BIP. Im Jahr 2000 hat ein Vollzeitbeschäftigter im Schnitt 1'976 Stunden gearbeitet (inkl. Überstunden und Absenzen). Seither ist die tatsächliche Arbeitszeit gesunken. Im Jahr 2022 arbeiteten Vollzeitbeschäftigte noch 1'825 Stunden. Dies entspricht einem Rückgang von 8 Prozent beziehungsweise 151 Stunden. Dieser Rückgang der Arbeitszeit wird im Reallohnindex aber ungenügend erfasst. Würden wir immer noch gleich viel arbeiten wie im Jahr 2000, dann wären die Reallöhne um rund 21 Prozent und damit deutlich stärker gestiegen. Einen Teil der Produktivitätsgewinne haben die Arbeitnehmenden somit in Form von zusätzlicher Freizeit bezogen.

Das zweite Argument dafür, dass die Arbeitnehmenden eben doch für die steigende Arbeitsproduktivität belohnt werden, findet man im Anteil der Arbeitnehmerentgelte am BIP (auch Lohnquote genannt). Das BIP kann in verschiedene Einkommensarten unterteilt werden, wobei in diesem Fall die Arbeitnehmerentgelte und die Betriebsüberschüsse der Unternehmen relevant sind. Würden die Unternehmen die Produktivitätsgewinne nicht weitergeben, würde der Anteil der Betriebsüberschüsse am BIP auf Kosten der Lohnquote steigen. Tatsächlich ist seit 2000 eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Die Lohnquote hat sich von 54 auf 58 Prozent erhöht. Der Anteil der Betriebsüberschüsse ist dagegen von 20 auf 16 Prozent gesunken.

Fazit: Die Produktivitätsfortschritte werden an die Arbeitnehmenden weitergegeben. Diese erhielten in den letzten Jahren mehr und nicht weniger von der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung. Zugleich ist festzuhalten, dass die Arbeitnehmenden teilweise auf Lohn verzichtet und dafür mehr Freizeit konsumiert haben.