Stabile Preise erhalten die Kaufkraft

Der meistunterschätzte Garant für die hohe Kaufkraft der Schweizer ist die Preisstabilität, die mehr oder weniger gegeben ist. Ein Blick ins Ausland zeigt, wie problematisch hohe Inflationsraten für die Bevölkerung sind. Nach dem Vorbild der ausländischen Kollegen fordern nun auch die Schweizer Gewerkschaften starke Lohnsteigerungen. Sie vergessen dabei grosszügig, dass in der Vergangenheit negative Inflationsraten auch nicht zu Lohnsenkungen geführt haben und die Teuerung in der Schweiz ziemlich unter Kontrolle ist. Eine Lohn-Preisspirale hingegen, welche in den USA und in der EU schon zu beobachten ist, erhöht die Kosten der Inflationsbekämpfung in der Zukunft. Und diese würde vor allem zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. Wir alle müssen ein grosses Interesse daran haben, dass die Preise stabil bleiben und die Inflationserwartungen fest verankert bleiben.

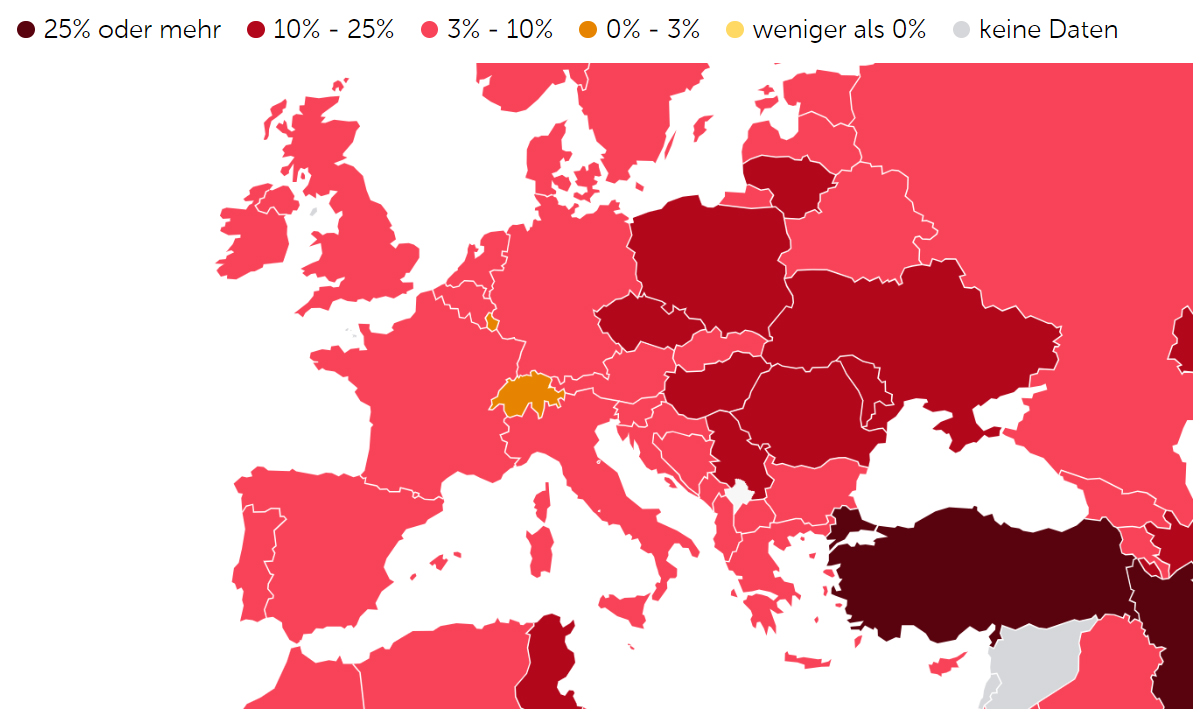

Die Schweiz hat ein Privileg: Die Inflation ist mit 1,6 Prozent derzeit im Zielband der Schweizerischen Nationalbank. Zwar kann und wird diese wohl auch vorübergehend wieder über die 2 Prozentmarke klettern. Die Preisstabilität ist damit in der Schweiz mehr oder weniger gegeben. Und noch wichtiger: Die Inflationserwartungen sind hierzulande fest verankert: Man erwartet keinen Inflationsschub, sondern geht von anhaltend mehr oder weniger stabilen Preisen aus. Ein Blick ins Ausland zeigt, wie es anders gehen kann: Die Inflation ist weder in den USA noch in der Euro-Zone wirklich unter Kontrolle. Ein klarer Hinweis dafür sind die anhaltend hohen Kerninflationsraten, (die Inflation ohne die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise) zwischen 4,3 und 5,3 Prozent. Die Inflation hat sich somit fest in den Volkswirtschaften eingenistet und wird nicht mehr so leicht zu vertreiben sein.

Vergleich der Inflationsraten (2023)

Die Inflation in der Schweiz ist zwar tiefer als in vielen anderen Ländern. Trotzdem sind auch in der Schweiz die Reallöhne im letzten Jahr aufgrund der überraschenden Inflation gesunken. Was aber oft vergessen geht, ist die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren die Reallöhne mehrmals stärker als erwartet gestiegen sind, weil die Teuerung in den negativen Bereich abglitt. In den Jahren 2009, 2012, 2013, 2015, 2016 und 2020 hatten wir eine Negativinflation. Niemand wäre auf die Idee gekommen, Lohnsenkungen zu fordern, weil die Teuerung negativ war.

Daher richten wir den Blick auf die lange Frist: Die Reallöhne in der Schweiz sind gemäss dem Reallohnindex zwischen 2000 - 2022 um 13 Prozent gestiegen. Das ist sehr ansehnlich, gegeben die vielen Schocks (Finanzkrise, Euro-Krise, Frankenschock, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg), die die Schweizer Wirtschaft überstehen musste. Gleichzeitig hat sich der Franken gegenüber dem Euro über die Jahre hinweg stark aufgewertet: Die Bevölkerung geniesst die riesige Kaufkraft auf Reisen oder beim Kauf von importierten Gütern. So müssen wir etwa halb so lange für ein iPhone 14 arbeiten wie ein Deutscher.1

Mit Blick nach vorne ist nun entscheidend, dass eine Lohn-Preisspirale vermieden wird. Eine solche Spirale, welche in den USA und in der EU schon zu beobachten ist, würde nämlich die Kosten der Inflationsbekämpfung in der Zukunft deutlich erhöhen – zulasten von uns allen.