Industrielle Berufslehren Schweiz – Investitionen in die Zukunft

Der Ausbildungsverbund verleiht jungen Menschen nicht nur das Rüstzeug, um in technischen Berufen erfolgreich zu sein – vermittelt werden ihnen auch Werte und Orientierungshilfen für das Leben ausserhalb von Werkstätten und Büros.

Im Jahr 1891 hat Brown, Boveri & Cie. (BBC) im aargauischen Baden den Betrieb aufgenommen und stieg in den Folgejahren zu einem global führenden Maschinen- und Turbinenhersteller auf. Nicht nur das, auch an der Elektrifizierung der Welt hatte das Unternehmen grossen Anteil. Seit 1988 heisst das Unternehmen ABB. An Erfolg hat es derweil nicht eingebüsst. Eine Grundzutat für die über 120-jährige Firmengeschichte ist neben qualitativ hochwertiger Ingenieurskunst auch der Wille, Nachwuchs erfolgreich zu rekrutieren und auszubilden. So wurde Baden nicht nur zu einem wichtigen Industriestützpunkt, sondern auch zu einem Zentrum für die Vermittlung von technischem Wissen und handwerklichen Fähigkeiten. Ein neues Kapitel begann im Jahr 1996, als ABB den eigenständigen Verein Lernzentren (heute Industrielle Berufslehren Schweiz – libs) als einen der ersten privatwirtschaftlichen Ausbildungsverbünde des Landes gründete. Fortan vertrauten andere Firmen ihre Berufslernenden den Spezialisten von libs an, um von der dort während Jahrzehnten gewachsenen Infrastruktur und Erfahrung zu profitieren.

Ein grübelnder Einstein symbolisiert Neugierde und die Bereitschaft zu ständigem Lernen.

Ausbildungsziel «Lebensunternehmer»

Heute bildet libs für seine vier Kernmitglieder und mehr als 80 Mitgliedsfirmen aus der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) an vier Standorten Berufslernende aus und generiert damit einen Jahresumsatz von rund 35 Millionen Franken. Etwa 1100 Jugendliche durchlaufen die vierjährige Ausbildung, rund 300 schliessen ihr Programm jedes Jahr erfolgreich mit einem «Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis» ab. Dabei obliegt es dem Verein, alle Aspekte der Ausbildung eigenständig zu gestalten. Die Ausbildungsverantwortlichen bei libs entscheiden darüber hinaus in den meisten Fällen auch, zu welcher Firma und in welches Tätigkeitsfeld ein voll ausgebildeter Jugendlicher am besten passt. Hinzu kommen jedes Jahr rund 500 Lernende von Nichtmitgliedsfirmen, die von ihren Betrieben für bestimmte Kurse an die Ausbildungsstätten entsandt werden. Das ist meist der Fall, wenn sie selbst nicht über die notwendige Ausstattung oder das fachliche Know-how verfügen.

Der Verein und dessen Geschäftsführer Ingo Fritschi wollen nicht nur, dass die Berufslernenden wahre Meister ihres Fachs werden. Ihrem Engagement liegt eine grosse Vision zugrunde: die Erschaffung sogenannter «Lebensunternehmer». «Ein Lebensunternehmer ist ein Mensch, der sich selbst und seine Umgebung ständig weiterentwickelt. Er sagt nach vier Jahren Lehre nicht, dass er fertig ist, sondern hat eine tiefe Überzeugung zur lebenslangen Weiterentwicklung. Dabei ist es unwichtig, ob diese Weiterentwicklung ein Studium ist, oder ob sich jemand durch jahrelanges Vertiefen zu einem exzellenten Berufsmann oder einer Berufsfrau entwickelt. Zusammen mit unseren Mitgliedern und Partnern bilden wir damit eine wertvolle Säule für die Gesellschaft von morgen», erklärt Fritschi.

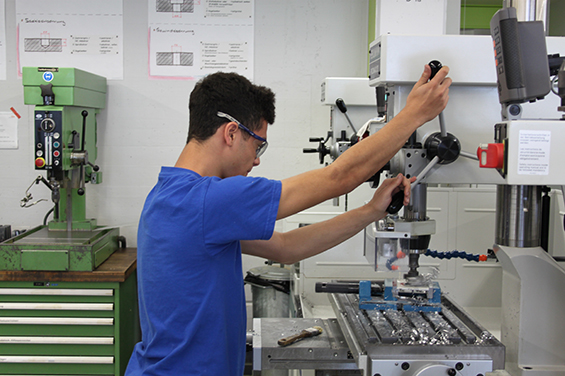

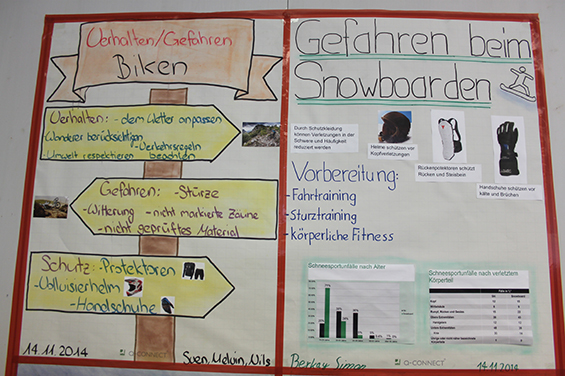

Bei einem Rundgang durch die weitläufigen Betriebshallen nimmt dieser ganzheitliche Bildungsanspruch sichtbare Konturen an. Der Besucher trifft nicht nur auf eine Fülle von Maschinen und Apparaten, an denen Roboter programmiert, Metallteile bearbeitet oder dreidimensionale Drucke erzeugt werden. An den Wänden hängen ausserdem von den Jugendlichen gestaltete Plakate, die typische Probleme des Erwachsenwerdens und des Alltags thematisieren. Das Ziel: Indem sich der Nachwuchs beispielsweise mit gesunder Ernährung, massvollem Trinken oder Verletzungsrisiken beim Sport auseinandersetzt, lernt er, einen positiven Beitrag für die ganze Gesellschaft zu leisten.

Ein Vorbild für die Welt

Das breite Angebot und die Qualität der Ausbildung bei libs stossen laut Geschäftsführer Fritschi nicht nur auf positive Resonanz in der einheimischen Unternehmenswelt. Auch im nahen und fernen Ausland sei man schon auf die Arbeit des Vereins und das in der Schweiz praktizierte Konzept der dualen Ausbildung aufmerksam geworden. «Wir haben jedes Jahr bei libs mehrere Delegationen, Bildungs- und sogar schon Premierminister bei uns gehabt, die sich sehr für das hiesige System der technischen Berufsausbildung interessierten», erzählt Ingo Fritschi nicht ohne Stolz. Denn mittlerweile habe sich der Zusammenhang zwischen einem dualen Bildungssystem und einer tiefen Jugendarbeitslosigkeit herumgesprochen. So wird etwa spekuliert, die Obama-Administration plane, Elemente des dualen Bildungssystems in den Vereinigten Staaten zu übernehmen. Einiges spricht dafür, denn nach dem Besuch der amerikanischen Delegation entstand eine Studie mit dem Titel «Gold Standard: The Swiss Vocational Education and Training System», die die Vorzüge des hiesigen Systems heraushebt und die hier eingesehen werden kann.

Geschäftsführer Ingo Fritschi in einer der Ausbildungswerkstätten.

Dunkle Wolken am Horizont

Im internationalen Vergleich kann sich die von libs verfolgte Strategie also durchaus sehen lassen. Für Ingo Fritschi Ansporn genug, den Status quo nicht nur zu verteidigen – dem widerstrebt nicht zuletzt das Ideal des sich ständig weiterentwickelnden «Lebensunternehmers» –, sondern zu verbessern. Denn die Schweiz steht vor zahlreichen Herausforderungen. Dazu zählt neben den Auswirkungen der «Masseneinwanderungsinitiative» insbesondere auch der starke Franken.

Fritschi beobachtet beide Entwicklungen mit Sorge, betont allerdings immer wieder, dass es seiner Meinung nach einen fundamentalen Unterschied zwischen beiden Problemen gebe: Die von der Aufgabe des Euro-Mindestkurses hervorgerufene Frankenstärke sei von vielen äusseren und inneren Faktoren abhängig gewesen, die man nur sehr beschränkt hätte beeinflussen können. Der starke Franken gegenüber dem Euro ist für den Export natürlich ein sehr grosses Problem – würde er schwächer, würde das der MEM-Branche sehr helfen.

Weit nachdenklicher fällt seine Antwort auf die Frage aus, wie er die in Aussicht stehenden Zuwanderungsbeschränkungen bewerte. «Hier ist die Bitterkeit eine andere, weil wir uns das selbst eingebrockt haben. Ich habe die Schweizer Industrie in meinen exakt 40 Berufsjahren bis anhin als weltoffene Gesellschaft, die von Spezialistinnen und Spezialisten aus dem Ausland ergänzt und zu etwas Feinem komplettiert wird, erlebt. Das sind teilweise Spezialisten, die unmöglich in der Schweiz zu finden sind: Wenn Sie der einzige Gasturbinenhersteller oder der einzige Leistungshalbleiterhersteller der Schweiz sind, können diese Leute mit Arbeitserfahrung in diesen Gebieten, die Sie zusätzlich in Ihren Teams brauchen, eben nur aus dem Ausland kommen.» Die Hoffnung, dass man den Fachkräftemangel nur über den Ausbau der dualen Bildung mindern könne, hält Fritschi für illusorisch.

Den Blick nach vorne gerichtet

Um diese Härten bestmöglich abzufedern, richtet man bei libs den Blick konsequent nach vorn und konzentriert sich auf die Arbeit. Ein besonderes Anliegen ist es dem Ausbildungsverbund, die Faszination für Technik schon bei den Jüngsten zu wecken. So etwa durch Schulbesuche mit einem Roboter, der eigens dafür von den Berufslernenden entwickelt und gebaut wurde. Auch Roadshows, die Wanderausstellung «Achtung, Technik, Los» und die «Tech Days for Teachers» gehören zum Repertoire. «Heute sind die jungen Menschen ständig von neuen Technologien umgeben und nutzen moderne Kommunikationsmittel meist schon im Kindesalter. Doch nur die wenigsten sind neugierig darauf zu verstehen, was sich hinter der Oberfläche tut – das wollen wir ändern», umreisst Fritschi den Grund seines Ansporns.

Ein Beispiel dafür, dass auch libs sich ständig neu erfinden muss, ist «JUFAST». Dieses Schulungsprogramm ist ein Resultat eigener Innovationskraft und veränderter Anforderungen seitens der Mitglieder aus der MEM-Wirtschaft. Dort fanden die Verfechter der sogenannten «Noble-Parts-Strategie» in den vergangenen Jahren mehr und mehr Gehör. Sie empfehlen, dass sich Schweizer Betriebe angesichts der aufkommenden Konkurrenz aus günstiger produzierenden Schwellenländern wie China oder Indien zunehmend auf die Veredelung von Produkten und Dienstleistungen – also auf die höchsten Stufen der Wertschöpfungskette – fokussieren sollten. Das «JUFAST»-Programm zielt somit darauf ab, vielversprechende Talente schon während der industriellen Ausbildung auf verantwortungsvolle Tätigkeiten in Management- und Leitungspositionen hin zu trainieren.

«JUFAST»-Unterricht für die Führungskräfte von morgen

Allen aktuellen Herausforderungen zum Trotz: Ingo Fritschi ist überzeugt davon, dass eine gut ausgebildete Generation heranwächst, die es der Schweizer Industrie ermöglichen wird, auch weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben. Denn die Bedingungen für Ausbildung, Forschung und Entwicklung seien hierzulande sehr gut. «Sehen Sie dieses Gebäude dort», sagt er unvermittelt. «Dort werden Turbolader für riesige Containerfrachter und Öltanker konzipiert und gebaut. Warum geschieht dies hier im Aargau, im Binnenland Schweiz, und nicht in irgendeiner am Mittelmeer oder an der Nordsee gelegenen Hafenstadt mit Werft?» Fritschi liefert die Antwort gleich mit. «Weil an diesem Ort Erfindungsgeist, Neugierde, unternehmerischer Mut und eine starke Ausbildungskultur Jahrzehnte hinweg zusammenkamen und vorzügliche Bedingungen schufen.»